泰山側からやってきたので、北側の裏門にあたる厚載門 (簡体: 厚载门) に到着します。

塀沿いに西側を進みます。 北西角にある角楼、乾楼です。

少しずつずらして積み上げているので、塀が少し傾斜しています。

振り向くと泰山が見えます。

中ほどにある西華門 (簡体: 西华门) です。

さらに先に進みます。 (南北に 500m ぐらいです)

南西角には地下のスーパーのエレベータがあります。

なかなか強烈です。

南西の角楼、坤楼から

正陽門 (簡体: 正阳门) です。

正陽門の南側=参道側には、ちょっとした建物があるのでそちらに向かいます。 ここに双龍池 (簡体: 双龙池) があります。

南端の遥参坊と呼ばれる牌坊です。

山門には泰山第一行宮と書かれています。

登泰山起点。 そうですね。 (^o^)

儀門 (簡体: 仪门) です。

この岱廟の南側の部分は、遥参亭と呼ばれています。 泰山に登る前に、まずここに入り、岱廟に入ってから… という場所で、唐代は草参門 (簡体: 草参门)、宋代に建物が建てられたことで草参亭と呼ばれるようになり、明代に増築が行われて遥参亭と名前を変えました。

正殿です。

正殿右側にある東配殿 (簡体: 东配殿) です。

ここには王母娘娘が祀られています。 西王母とも呼ばれるあらゆる仙女のボスです。

左側と

右側です。

西配殿には慈航大士が祀られています。 仏教の観音菩薩 (簡体: 观音菩萨) に当たります。

正殿前にある碧霞元君の判子です。 でかい!!

泰山老母、碧霞元君とわかりやすく併記されています。 東嶽大帝 (簡体: 东岳大帝) である泰山府君=太山府君の娘です。

横には送子娘娘=註生娘娘を従えています。 対になる眼光娘娘もいましたが、写真を撮り忘れました。

正殿の裏に回ると

大きな鼎があるのですが、

穴が開いていて「硬貨を放り込んで~だと~!!」的な賽銭箱になっています。

その先にあるのが

四面財神 (簡体: 四面财神) です。 かなり珍しい。

以上、岱廟でした! ではなく、ここからが岱廟本体です。 (^^;

岱廟坊 (簡体: 岱庙坊) と呼ばれる牌坊です。 清代の1672年建立で、東岳坊 (簡体: 东岳坊) とも呼ばれます。 右側には「峻極於天贊化體元生萬物 (簡体: 峻极于天赞化体元生万物)」、左側には「帝出乎震赫聲濯靈鎮東方 (簡体: 帝出乎震赫声濯灵镇东方)」と書かれています。

正陽門です。

けっこう分厚い門です。

塀の内側も傾斜しています。

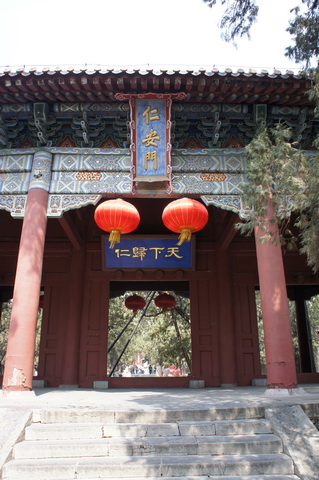

正陽門を入ってすぐ、配天門 (簡体: 配天门) の目の前、左に唐槐院、右に漢柏院 (簡体: 汉柏院) という場所なのですが、岱廟の案内板は中国の観光地としては異例なぐらいわかりやすい書き方です。

岱廟の全体地図が見当たらなかったので、看板の地図を合成しました。 北の端が足りませんが、どうにかなります。 東西にジグザグしながら奥に進みます。

まずは西側の建物に行ってみます。 延禧門 (簡体: 延禧门) の先の

唐槐院です。

延禧門のすぐ右側には大宋東岳天斉仁聖帝碑 (簡体: 大宋东岳天齐仁圣帝碑) があります。 北宋代の1013年に作られた、泰山で最も古い亀趺碑です。

上の方に小さく「大宋東岳天斉仁聖帝」の赤い文字が見えます。

この裏が「東岳獨宗」です。

この辺りには石碑が大量に並べられていて、西安、曲阜に次ぐ碑林と言われています。

唐槐院に入ります。

内側から見た坤楼です。

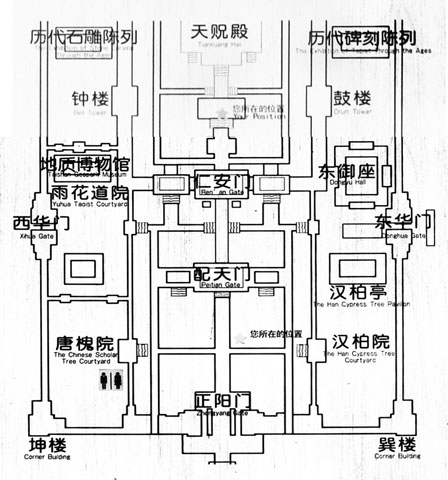

唐槐院から東側に行くと、宣和重修泰岳廟記碑 (簡体: 宣和重修泰岳庙记碑) があります。 こちらは泰山で最大の亀趺碑で、同じく北宋代の1124年に作られました。

こちらも上の方に小さく「宣和重修泰岳廟記」の赤い文字が見えます。

この裏が「萬代瞻仰」です。

西側と同様に、石碑が並びます。

漢柏院は

この

炳霊門 (簡体: 炳灵门) の奥にあります。

漢柏院に入ります。

漢柏です。

5本が現存するのですが、

本当に漢の武帝で封禅を行った際に植えたものということであれば、紀元前141年ごろ?

漢柏院の北側、この先にあるのが

漢柏亭 (簡体: 汉柏亭) です。

少し高い場所に

こういうものが建てられているのですが、

あっ!! いつものやつがいる!! (西安の青龍寺を参照)

グルッと見渡しても、

こんなものや

こんなもの=東御座 (簡体: 东御座) しか見えないので、

名前は漢柏亭ですが、漢柏を見るための場所とは思えません。

漢柏亭を出て、配天門の西側にある

この建物が

太尉殿です。 入れませんでした。

東側にあるこの建物が

霊候殿 (簡体: 灵候殿) です。 いわゆる三霊候を祀る場所で、

これは三霊候の1人、唐宸です。

どこを見ても「文化大革命で壊されて残っていない」的に書かれているのですが、実際はこんな感じに再建されています。

仁安門前を通過して、漢柏亭/東御座の反対側、

唐槐院の奥にあるのが雨花道院です。

雨花道院に入ります。

向こうの方に泰山地質公園博物館 (簡体: 泰山地质公园博物馆) が見えます。

漢柏亭から見えていた東御座に戻ります。

東御座です。 元代の1347年に創建された建物です。

秦泰山刻石です。 わかりにくいですが、1文字目は「秦の始皇帝」の「秦」で、2文字目は「泰山」の「泰」です。 (^^; なんと紀元前219年、秦の始皇帝が封禅を行った際のもので、丞相の李斯によるものだと言われています。 この小篆で書かれた碑は、現在は二世皇帝=胡亥の詔書の一部の「臣去疾臣请矣臣」は完全に、「斯昧死」は一部だけが読み取れます。 本物は博物館にあるそうなので、これは複製です。

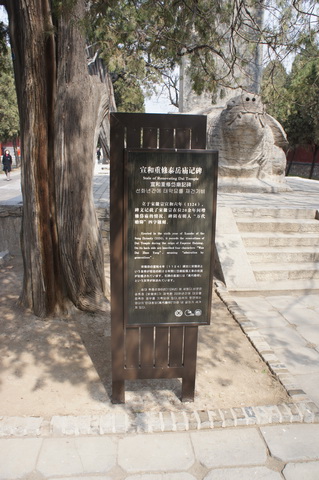

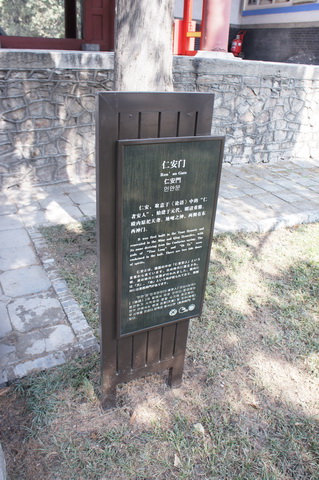

仁安門 (簡体: 仁安门) です。 元代の1266年の建立です。 孔子の論語、顔淵第12の1の「天下歸仁」が架かっています。

「仁安」は同じく論語の「仁者安人 (仁者安仁の間違い?)」からきているとのことです。

大宋天貺殿碑 (簡体: 大宋天贶殿碑) です。

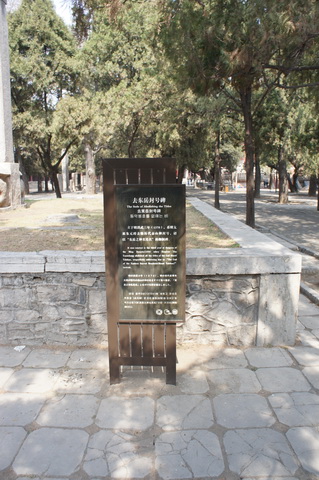

去東岳封号碑 (簡体: 去东岳封号碑) です。

「歴代石碑陳列」を行っています。

外には仏像が並びます。

歴代石碑陳列の少し手前にあるのが、鐘楼です。

10元で1回、撞くことができます。

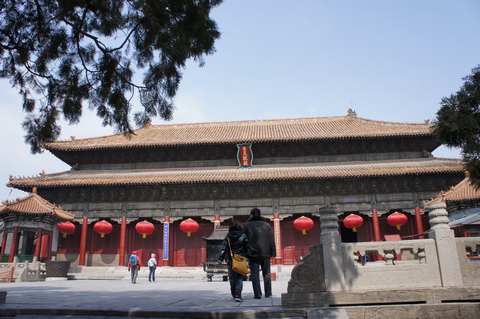

いよいよ天貺殿 (簡体: 天贶殿) です。 北宋代の1009年の建立です。

さすがに両脇の

碑楼も豪華です。

なんと、中に入れます。 土足のままでいいのですが、ビニール袋をかぶせる必要があります。

写真を撮るなと書いてあるのですが、みんな盛大に撮りまくっています。 ので、仲間入り。 (^^;

東嶽泰山 (簡体: 东岳泰山) です。

最後が

後寝宮 (簡体: 后寝宫) です。 地図には中寝宫と書かれています。

東嶽淑明皇后 (簡体: 东岳淑明皇后) が見えます。

左奥にあるのが

鉄塔 (簡体: 铁塔) です。 明代の1533年に鋳造されました。

大量の文字が鋳込まれています。

内側から見た乾楼です。

この金属っぽい少し異質な感じの建物が、

銅亭 (簡体: 铜亭) です。 明代の1615年に泰山の山頂の碧霞祠に作られたという解説があるのにここにあるということは、当時頑張って山頂に作ったものを、後世にわざわざまた持って降りたということでしょうか? (@o@; で、調べてみました。 明代末期に、まず李自成が麓の碧霞霊応宮 (簡体: 碧霞灵应宫) に移設し、つい最近の1972年にここにやってきたそうです。

北京頤和園 (簡体: 颐和园) の寶雲閣 (簡体: 宝云阁)、昆明鳴鳳山 (簡体: 鸣凤山) の金殿とともに、中国三大銅亭と呼ばれています。

登ってみたものの、特に見晴らしがいいというわけではなく、

後花園 (簡体: 后花园) と

厚載門が見えるぐらいです。

が、前日の泰山登山で足がだるいので、ちょっと一服するにはちょうどいい場所です。

厚載門付近は壁に登ることが出来ます。 北東の角楼、艮楼です。

厚載門横の売店、その先に岱北農貿市場 (簡体: 岱北农贸市场) があります。

最初の厚載門に戻りました。